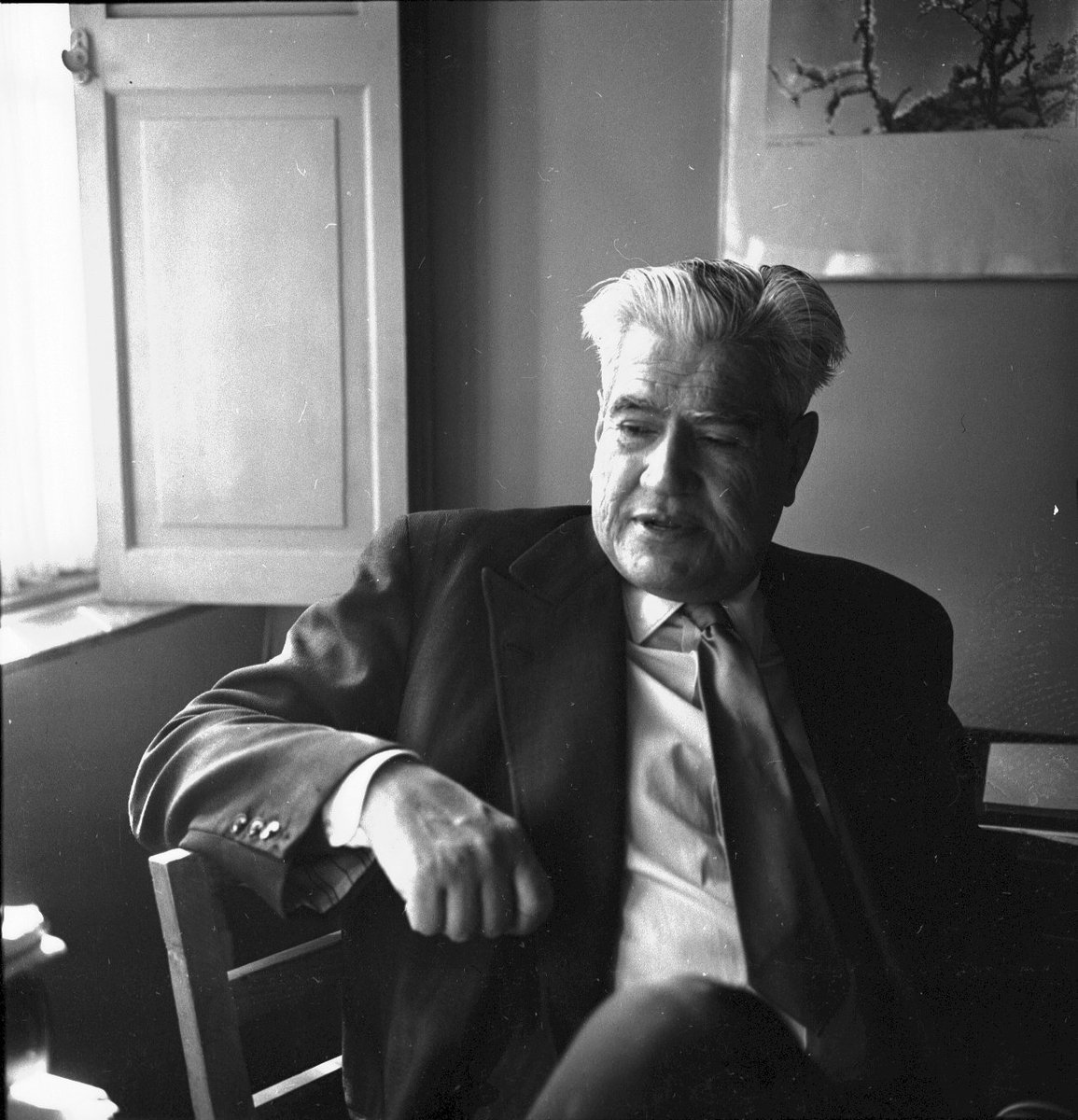

Agosto 6, 2025 | Manuel Rojas Sepúlveda

La literatura es un arte social y cumple por ello una función social, en primer lugar, porque la obra literaria no existe sino al entrar en contacto con el lector; en segundo, porque en ella se representa la vida, los pensamientos y los sentimientos del ser humano. Aun cuando, como en el caso de El libro de la selva, de Kipling, los personajes son animales, estos se comportan como seres humanos: tienen pensamientos y sentimientos. El escritor no conoce otras vidas.

De esta función social, sin embargo, y en un porcentaje casi absoluto, está excluida la porción mayor de la sociedad, el pueblo, más precisamente, el proletariado. La causa de esta exclusión es la carencia de educación de la masa popular. Hay países de América Latina en que el analfabetismo alcanza a un cincuenta por ciento y el casi-analfabetismo un porcentaje también altísimo.

Llaman casi-analfabeto al individuo que sabe leer y que no tiene la costumbre de hacerlo. Solo la burguesía y la llamada clase aristocrática, que no es sino aquella que posee o poseyó la tierra y que sigue ocupando altos puestos, pueden leer obras literarias. Los escritores de América Latina, tal como los escritores de todos los países capitalistas, escribimos para los burgueses, que odiamos, y para los aristócratas agrícolas, que despreciamos. Ellos nos pagan y para ellos escribimos.

Siempre, por supuesto, ha ocurrido lo mismo. Una breve revista de las épocas históricas demuestra que los escritores han escrito siempre, salvo contadas excepciones de los tiempos modernos, sobre la clase dominante y absolutamente siempre para ella. Los personajes de esa clase son, en el teatro griego y en el de las épocas feudales, los mismos: reyes, emperadores, príncipes, princesas, héroes salidos de palacios o bastardos ennoblecidos. Los escritores tenían mecenas y en ocasiones eran como sirvientes, a veces sirvientes de singular carácter: exteriormente hacían genuflexiones, pero interiormente, quizá para desquitarse de su vergonzante posición y condición, reían de sus amos, aprovechando cualquier prototipo para poner en evidencia su estupidez. o su ferocidad. El pueblo no existía para esos escritores, que en gran número de casos dedicaban sus obras a los magnates que los mantenían.

En el siglo de oro español, y en épocas semejantes de otros países, encontramos por fin obras que, como las de Cervantes, la de Fernando de Rojas y las de los autores de las novelas picarescas, hablan del pueblo; pero después de esa época y hasta la aparición del romanticismo, con su rama del costumbrismo, el pueblo sigue olvidado como personaje y no tomado en cuenta como lector.

El advenimiento del realismo no agrega nada en este sentido, pues esta escuela, con Balzac y Flaubert a la cabeza, se dirige también y especialmente a la burguesía. Flaubert odia al pueblo y su odio sube de grado cuando al final de la guerra franco-alemana de finales del siglo pasado, el pueblo de París pelea y pierde las gloriosas jornadas de la Comuna.

Para terminar, los escritores, con muy raras excepciones, jamás se dirigen al pueblo, aunque hablen de él. Sabían y saben quizá que no sacarán nada con dirigirse a él. Sumido en su miseria y en su analfabetismo, el pueblo, el pro-letariado, ignora las bellas artes literarias.

Debo declarar que hablo, en primer lugar, como novelista y como cuentista; además, como individuo que estima que el escritor tiene, ante el mundo y principalmente ante su pueblo, la responsabilidad de velar por que las mejores normas de libertad, de ética y de respeto al ser humano, sobre todo en lo que se refiere al proletariado, que es la clase social que hoy tiene menos defensa, rijan en su país y en todos los países de América Latina. También, como hombre y como escritor que desea que el pueblo se incorpore directamente a la Y como ni la libertad ni la ética ni el respeto al ser humano rigen en estos momentos ni han regido en ningún otro momento anterior en la vida de los pueblos de que hablamos, de más está decir que el trabajo del escritor no es labor del futuro sino de este instante. Los capitalismos nacionales, los mili-tares, los dueños de la tierra y de la industria y los que sirven a cada uno de estos grupos, explotan hoy como antes a esos pueblos y no quieren ni querrán, no permiten ni permitirán, usando para ello las armas militares nacionales y cuando sea necesario las armas internacionales del imperialismo, que esos pueblos alcancen un día un nivel de vida que pueda considerarse como libre, como ético y como respetable.

A pesar de eso, nuestro escritor, que, con escasas excepciones, surge del pueblo o de la baja clase media, no ha hecho ni hace lo que estimamos que un escritor debe hacer. De la manera que puede, casi siempre dolorosamente, llega a la consideración de sus connacionales y a veces de los lectores de otros países.

En la mayor parte de los casos, sin embargo, olvida la clase de donde salió: solo la utiliza como tema de sus creaciones literarias, olvidándose por completo de que él, que es una esencia de su pueblo, representante de su genio y de su gracia -gracia y genio que en el escritor se refinan-, debe, tiene la obligación de luchar por defenderlo, no solo con su pluma y su palabra sino con todas las armas a que pueda recurrir; pagado por los burgueses y la clase alta, que son los únicos que pueden leerlo, ya que el pueblo bajo no sabe leer y si sabe un poco no le ha sido creado el hábito de leer libros -en ocasiones no se atreve a acercarse o entrar a una librería ni tiene dinero para adquirir libros-, el escritor olvida la defensa de su pueblo y para vergüenza de muchos, a veces se alía a las fuerzas reaccionarias o es pagado por los agentes del capitalismo nacional o internacional. Un escritor de esta índole no puede ser un hombre cuyo ejemplo pueda seguirse. Es un traidor a su pueblo, por buen escritor que pueda estimársele. Porque la literatura no es un hecho aislado ni el escritor un ser que pueda, sin desvirtuarse, renegar de su origen y de su material de trabajo. Al hacerlo reniega de sí mismo como hombre moral y como real escritor.

Defender al pueblo, ayudarlo, dirigirlo, es una de nuestras responsabilidades ante América Latina y el mundo entero. ¿Cómo defenderlo, ayudarlo y dirigirlo? La mejor manera parece ser la de escribir, pero, tal como están la novela y la poesía en nuestros países, no lo es. La novela y la poesía -el cuento todavía se salva- de la América Latina son cada día más confusas. Los novelistas imitan, en su técnica y en su expresión, a Faulkner o a Joyce o a otros escritores, y los poetas parecen hablar de asuntos que solo ellos entienden, alejando así sus obras, a velocidades astronómicas, de los ojos del pueblo y casi de los del lector medio, que ve que la novela y la poesía se transforman, poco a poco, en lectura para especialistas. Por otra parte, los temas de las novelas parecen ser cada día más abstractos y sus personajes más decadentes: juegos psicológicos, descubrimientos expresivos, entretenimientos casi de cru-cigrama, pequeñas sorpresas eruditas, enredos de quién habla, se calla, entra o sale, obras todas que los demás escritores entienden o no entienden, gozan o maldicen, pero que, desde el punto de vista de la responsabilidad del escritor ante su pueblo y ante el mundo, son inútiles. Si, así como está, el pueblo pudiera leer esas novelas, ocurrirían dos cosas: O no las entendería o no le importarían absolutamente nada.

Daré un ejemplo: el mío. Salí del bajo pueblo y escribí como podría empezar a hacerlo cualquier hombre del pueblo, con muchos defectos, con una sintaxis no muy católica, disonancias, lenguaje reducido. Pero, claro está, no me quedé ahí. Al tiempo que me ganaba la vida como un obrero, leí, estudié, observé. Después de tres libros de cuentos y uno de poesías, mediocres algunos cuentos, otros regulares y todos escritos con gran sencillez, publiqué mi primera novela, Lanchas en la bahía, en la que puse, con la equivocada idea de que las metáforas mejorarían la prosa, una gran cantidad de estas. En vez de insistir en la sencillez, limpiándola para que fuera más hermosa, me fui hacia lo barroco.

Me lo advirtió un amigo más culto que yo, sentí mucha vergüenza y esta ver-gienza me tuvo callado, por lo menos literariamente, cerca de veinte años. Al volver a escribir ya no había en mi prosa metáforas tales como «la noche caía sobre el mundo» o «la hélice de la tarde dio su última vuelta sobre el puerto», pero había perdido la sencillez y, lo que es peor, la claridad: pretendía ser con-fuso, jugaba con el tiempo y con el espacio, no decía quién hablaba ni dónde estaba el que lo hacía: quería jugar a las escondidas con el lector. Mis primeros cuentos podrían haber sido leídos por gente del pueblo, pero esa gente no podría leer Hijo de ladrón, Sombras contra el muro o Mejor que el vino.

Y esta historia es casi la historia de todo escritor de América Latina y casi también la historia de la literatura de esa misma América. ¡Qué distancia hay entre El periquillo sarniento y Rayuela! La distancia que hay entre la sencillez y lo distorsionado, entre la claridad prístina y lo enredado a propósito. De este modo, el escritor se ha alejado del pueblo en cuanto a posible lector. Podemos ser sus amigos, defender sus derechos y amarlo, pero no escribimos para él. Solo algunos hombres, entre ellos José Hernández y Carlos Luis Fallas, se mantuvieron fieles a la sencillez y a la claridad.

Al enunciar algunas de estas ideas dentro de la Segunda Comisión de este Segundo Congreso de escritores que se celebra en México, algunos compañeros se me han acercado y me han dicho: «¿Qué tienes contra Cortázar y su Rayuela?». Me ha hecho el mismo efecto que si me preguntaran: ¿Qué tienes contra tu hermano? Porque como lector y como escritor no tengo nada contra Cortázar ni contra Carpentier ni contra ningún escritor, de América Latina o no, que escriba como ellos. He leído todos sus libros y los he gozado y en lo que respecta a los de Carpentier no solo los he leído y gozado, sino que he hablado en mis clases y escrito sobre ellos, en especial de El acoso, que tiene, a mi juicio, la más primorosa y acabada técnica.” Pero no solo soy escritor y lector, soy también un hombre que piensa en la situación del pueblo, a quien, hoy día, está negado la lectura de esos libros. Me parece que el desarrollo y la riqueza de la actual literatura de América Latina está en flagrante oposición con el subdesarrollo y la pobreza económica y cultural de los pueblos que componen esa América.

¿No deberíamos reaccionar y pensar un poco en nuestras responsabilidades?

Hace solo un año, conversando en Kiev con un crítico ucraniano le pregunté por qué los prosistas rusos, cuentistas y novelistas, no usan los modernos recursos de la expresión. Con gran sorpresa mía, me respondió: «Los prosistas soviéticos tienen aún mucho que trabajar para llegar a escribir como Tolstoi o como Dostoievski». Pensé para mí que el pueblo ruso se aburriría pronto de leer siempre una prosa igual y pensé en eso hasta que leí, en un ensayo, una significativa frase de Ilia Ehrenburg: «La obra maestra de la literatura soviética, es el lector soviético»?&¿Quiere decir esto que esa prosa que a nosotros nos parece a ratos aburrida, sin artificios, ha cumplido el milagro que yo desearía para los pueblos de nuestra América, ha permitido que el pueblo, una vez alfabetizado, pueda leer a escritores que no tratan de confundirlo? Podría ser. Uno de los amigos que me ha hablado, con cierto miedo, de estas ideas mías, me preguntó:

«¿Es que piensas volver al realismo socialista?». La verdad, si para llegar al pueblo fuese necesario volver a ese realismo o a cualquier otro, deberíamos hacer lo que fuese necesario, y quizá, como en el caso de la Unión Soviética, lográramos el propósito que aquí propongo. El lector ruso o soviético, desaparecido o no existente durante muchos años, empieza a leer hoy a Kafka. ¿No podría pasar lo mismo con nuestros pueblos? Un poco antes de mi conversación con el crítico ucraniano y durante una permanencia en Cuba, pude, como miembro del jurado del Premio Casa de las Américas, leer algunas novelas de escritores jóvenes de ese país y advertir que, como los escritores soviéticos de hace algunos años y de hoy mismo, tienden a hablar, en un lenguaje sencillo y con una técnica convencional, de los asuntos que directamente interesan al pueblo de esa isla: la revolución, el heroísmo, el trabajo en común y voluntario, el esfuerzo por vigorizar y agrandar una patria libre. Cuando el pueblo cubano sepa leer literatura, haya adquirido el hábito de leer y refinado su gusto, el escritor cubano, tan capaz como cualquier otro, le dará lo que le pida.

Por lo pronto, todo lo que se ha hecho en la literatura de América Latina, no está perdido, está ganado y será el fondo del futuro. Pero debemos pensar en el pueblo. Tiene muchos problemas que se pueden tratar con sencillez y que olvidamos; debemos decirle quiénes son sus enemigos y cómo debe luchar contra ellos. Un solo libro que hiciéramos, aunque fuese breve, ayudándolo, dirigiéndolo hacia el conocimiento y hacia la lucha por sus derechos, sería suficiente: uno solo. Así, pronto le tocaría al pueblo disfrutar de nuestro trabajo.

Escribamos para él, algo, por un instante dejemos a un lado lo confuso y enderecemos hacia la claridad, cambiemos lo complicado por lo sencillo: el escritor, si tiene talento, se luce en todo.